5月の第2日曜日は「母の日」。

誰もが知っている行事ですが、母の日を祝う習慣はどのようにして生まれたか知っていますか?

その起源には諸説ありますが、よく知られているのは

アメリカの教会で、アンナさんという女性が、亡くなった自分のお母さんへ感謝の気持ちを表すために、

白いカーネーションを教会に贈ったことがはじまりといわれています。

日本で初めて母の日のイベントが行われたのは明治末期頃。

1915年(大正4年)には教会で お祝いの行事が催されるようになり、

日にちも当時の皇后様の誕生日である3月6日と、今とは違ったんですね。

母の日を「もっと国民に広げたい!」と立ち上がったのは、

大手お菓子メーカーの森永製菓とか。

お母さんを喜ばせるべく様々なイベントを開催し、母の日は徐々に広まっていったんですね。

3月6日だった母の日は、アメリカにならって5月の第2日曜日となり、

今現在の母の日になったんですって。

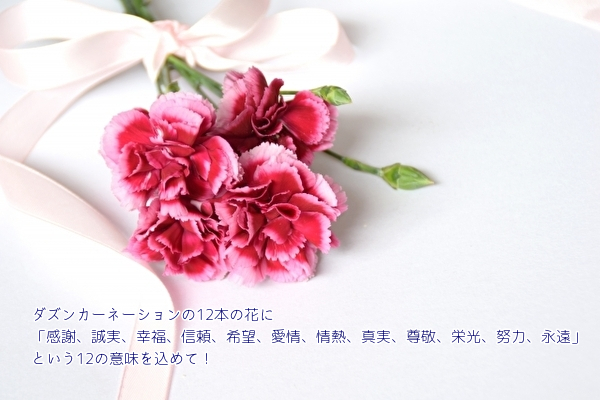

母の日は、カーネーションを贈る日と定着していますが、

日頃の母の苦労をいたわり母へ感謝する日ですね。

今年は直接会うことはできないので、今夜は電話でたくさん話をする予定です♪

立夏次候

第二十候「蚯蚓出(みみずいずる)」 新暦5月10日〜5月14日 頃

ミミズが冬眠から覚めて地上に出てくる

植物 苺(いちご)、空豆(そらまめ)

魚 いさき

動物 頬白(ほおじろ)

行事など 母の日: カーネーションを贈り感謝を伝える。

苺(いちご)、1〜5月に流通することから「いちご」となったと言われる。(花言葉は、尊敬と愛・幸福な家庭・誘惑・甘い香りなど)

空豆(そらまめ)は、空に向かって実がなることからついた名前。(花言葉は、憧れ・永遠の楽しみ)

暦を生活に取り入れるようになり、季節を感じるようになりました。

旬のものを見たり食べたり生活に取り入れて見ませんか?

この記事へのコメントはありません。