海の日

「海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う日」

7月23日(木)今日は今年だけ「海の日」。

もともと7月20日は「海の記念日」→

「海の日」→「7月の第三月曜日」だったんですね。

1876年(明治9年)に、初めて明治天皇が東北ご巡幸する際、

「明治丸」という灯台巡視船で航海し、

横浜に無事に帰着した日が7月20日。

船の安全性が証明され、日本での船旅や海運が盛んになるきっかけとなったんですって。

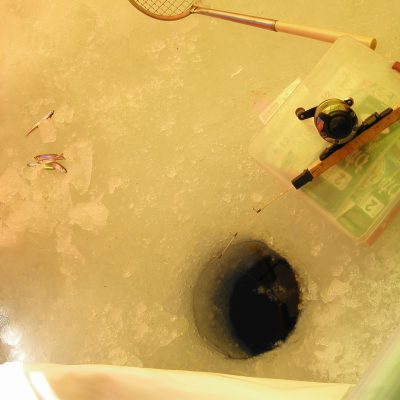

昔から魚や貝、海藻など海の恵を食料として得たり、

海を通して世界の国々から荷物を受け取ったり送ったり。

日本の暮らしにとって欠かせないですね。

海に対して感謝し、大切にしていきたいですね。

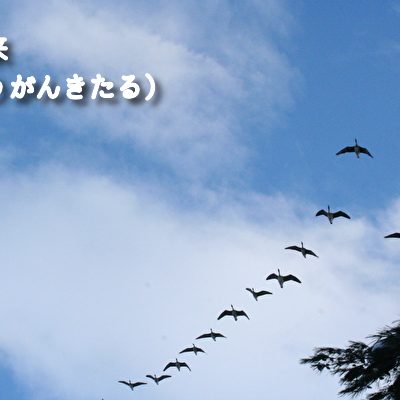

大暑初候

第三十四候「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」 新暦7月22日〜7月27日 頃

桐の実がなりはじめる

植物 胡瓜(きゅうり)、桐の花(きりのはな)

魚 雲丹(うに)

行事など 花火大会: 隅田川など。

大飢饉の死者を弔うためのもの。

桐は古代より神聖な木とされ500円玉の表に描かれている。(花言葉は、高尚)

胡瓜(きゅうり)は水分が多く、体を冷やしてくれる夏野菜。(花言葉は、洒落)

生活に取り入れるようになり、季節を感じるようになりました。

旬のものを見たり食べたり生活に取り入れて見ませんか?

暦と旅の案内人「こよみすと」ワンデイ講座を学び、こよみ生活はじめましょ♪

お申し込みはこちらへ

この記事へのコメントはありません。